2025年3月27日,辽宁大学生命科学院曾颖玥副教授与中山大学第一附属医院王骥研究员、复旦大学陆路研究员的合作研究论文STING agonist-based ER targeting molecules boost antigen cross-presentation在国际顶级期刊《自然》(Nature)上在线发表,曾颖玥副教授为本文共同通讯作者。

论文简介:

疫苗是目前针对传染病最常用和经济有效的防治措施(预防性疫苗),同时也在肿瘤等领域成为了重要治疗手段(治疗性疫苗)。然而,无论是预防性疫苗在针对快速变异的病原体方面,还是治疗性疫苗在根除慢性感染和肿瘤方面,效果都不尽如人意。在疫苗行使效应的过程中,CD8+ T细胞的高效诱导是最关键的目标之一。然而,在传统重组蛋白疫苗中,外源抗原需要经历复杂的交叉递呈过程,包括从溶酶体逃逸进入细胞质,再转运至内质网加工,最后装载到MHC-I分子上后递呈到细胞表面。前人研究主要关注于激活抗原递呈细胞的佐剂设计,或者将抗原投递到细胞质中的新型递送系统的研发。然而,抗原从细胞质递送内质网的关键“最后一公里”,则一直缺乏精准靶向的分子工具和技术。因此,开发一种低免疫原性的高效内质网靶向分子,用于精准调控抗原在细胞质中的递送,提升抗原交叉递呈效率,是疫苗研究领域的重大需求之一。

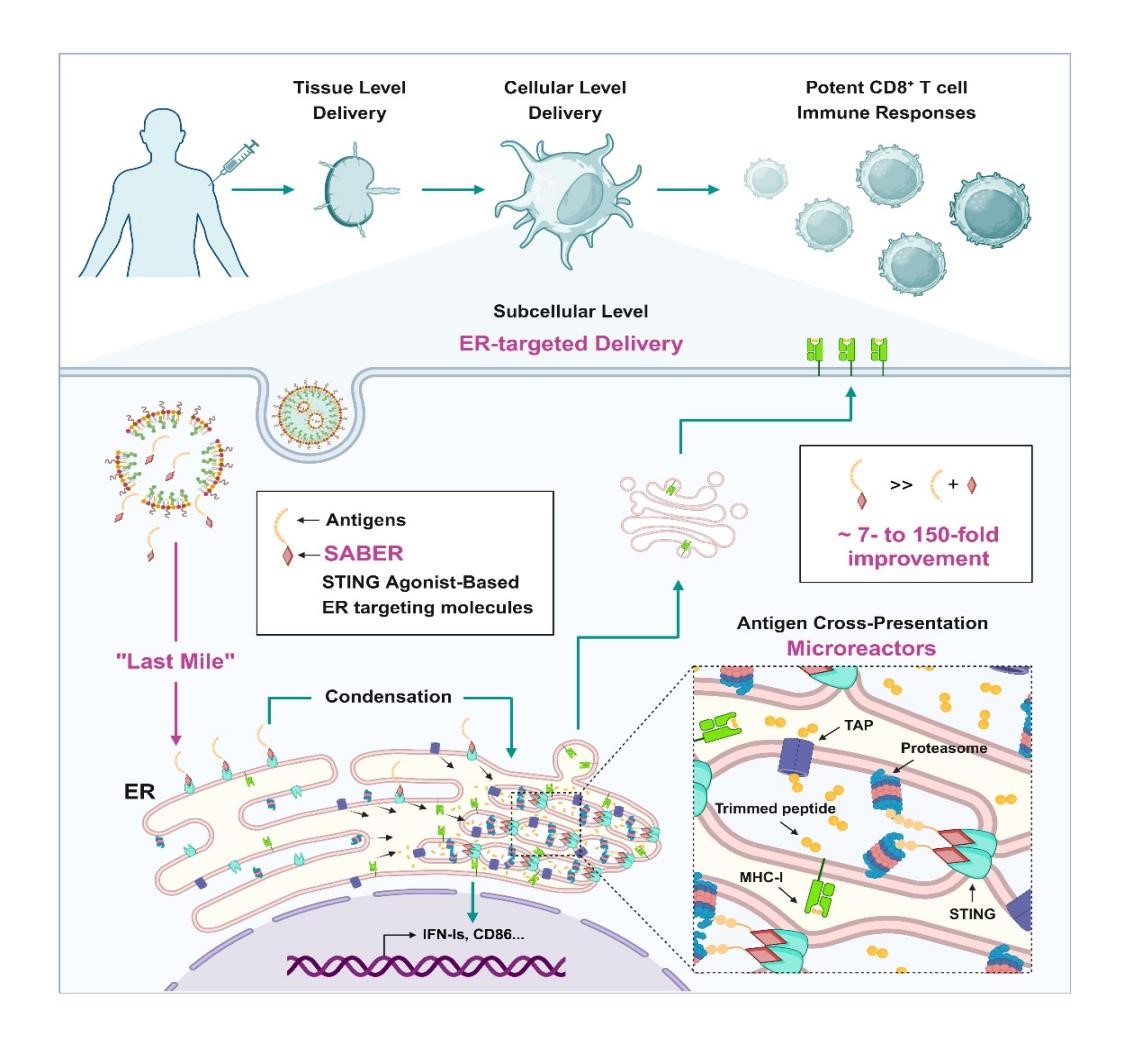

研究团队以干扰素基因刺激蛋白(STING)蛋白为靶点,开发了靶向STING蛋白的高亲和力内质网靶向分子(STING agonist-based ER targeting molecules,SABER)。该分子的设计实现了双重功能:第一是偶联多肽后可将抗原精准靶向至内质网,并且聚集抗原,形成抗原递呈关键酶富集区,促进抗原交叉递呈;第二是SABER拥有的STING激动剂的功能,可显著激活STING下游通路,增强佐剂效应。

本研究总结图

研究团队证明SABER能显著增强树突状细胞(DC)的抗原交叉递呈并且激活DC。增强CD8+ T细胞免疫反应诱导的能力优于现有主要佐剂(Poly I:C,ODN1018,ISCOM)5倍以上。在多种肿瘤预防模型以及治疗模型中,SABER技术也表现良好。在肿瘤新抗原疫苗中,SABER疫苗联合治疗能显著抑制小鼠肿瘤生长,延长小鼠生存期,效果显著强于目前的临床金标准。在传染病疫苗中,SABER同样能诱导更为强烈的CD8+ T细胞免疫反应,且单独免疫SABER就能诱导针对新冠BA.5.2亚变体的保护,病毒载量下降100倍。此外,SABER还可以诱导更高滴度的中和抗体,同时体现出高效的疫苗佐剂效应。

该研究的主要贡献:新型内质网靶向分子SABER将抗原递送策略从传统针对组织与细胞尺度的“宏观”路径,革新为细胞器水平的“微观”靶向。此技术不但能够提升CD8+ T细胞免疫反应,而且兼具增强体液免疫反应的佐剂效应。因此,有望在未来的临床应用中发挥重要作用,为癌症和传染病的防治带来新策略,为下一代预防性和治疗性疫苗研发提供了关键的理论技术。

中山大学第一附属医院王骥研究员、复旦大学基础医学院陆路研究员、辽宁大学曾颖玥副教授为该论文的共同通讯作者。中山大学附属第一医院王夏峰副研究员、博士生黄章屏、尚丽茹助理研究员、博士后蒋娟,复旦大学博士后邢立晓为本文的共同第一作者。生命科学院2022级硕士研究生杨豪为本文主要作者之一。

期刊介绍:

《自然》(Nature)是世界上历史悠久的、最有名望的科学杂志之一,也是公认的世界三大名刊(Cell,Nature,Science)之一。自1869年创刊以来,Nature作为国际顶尖的综合性期刊,在学术界享有极高的声誉,是全球科研人员竞相发表研究成果的重要平台,其发表的论文代表了相关领域的重大突破和最前沿进展。

作者介绍:

曾颖玥,女,中共党员,副教授,硕士生导师,沈阳市拔尖人才,清华大学生物学博士,辽宁大学生命科学院生物技术系主任。主要从事淋巴细胞活化机制、新型疫苗开发等工作。主持国家自然科学基金青年项目、辽宁省科技厅联合计划项目面上项目、辽宁省教育厅自然科学基金面上项目等。发表SCI论文10余篇(含一区Top 2篇),主编Springer Nature Book 1部,参编中文专著1部、英文专著1部。获辽宁省“挑战杯”大学生创业计划大赛优秀指导教师、辽宁大学优秀本科主讲教师、辽宁大学“巾帼建业先进个人”等荣誉,主讲课程《生物制药学》获评辽宁省一流本科课程、辽宁大学本科课程思政示范课。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08758-w

生命科学院

2025年3月27日